皆さん「狭山茶」をご存知ですか?

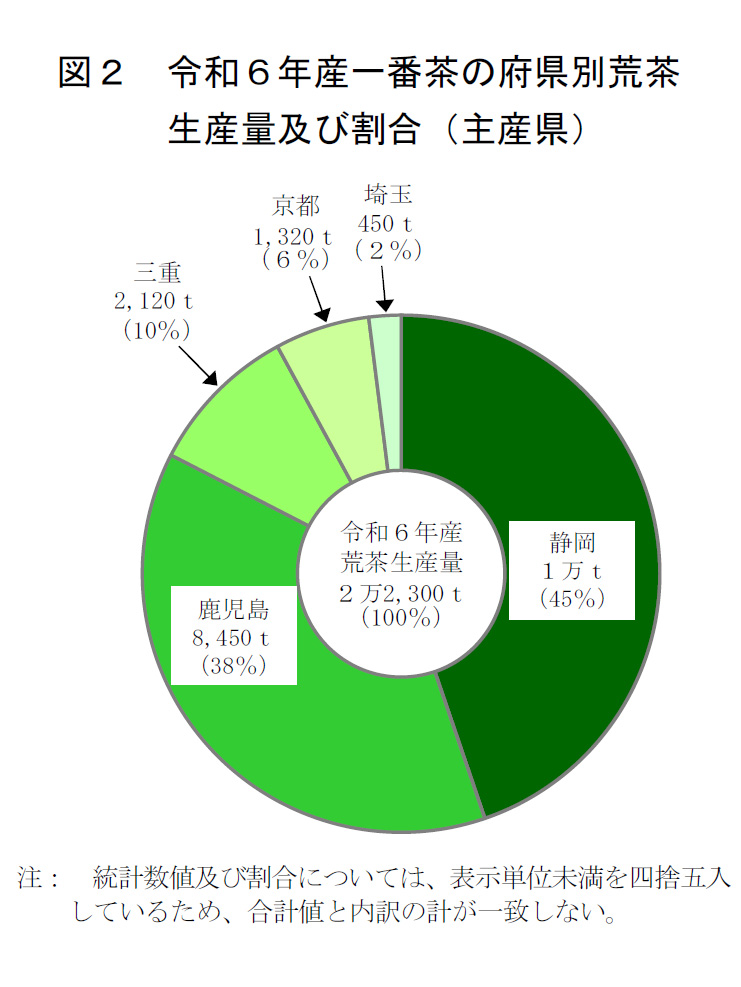

読み方は「さやまちゃ」と読みます。埼玉県の南西部を主産地とする茶産地で、生産量は全国で第10位ですが(令和3年)、日本三大銘茶のひとつにも数えられるほど昔から親しまれています。「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山で…」という茶摘み歌もこの地域では歌われています。

今回は、東京から一番近い産地ですが近すぎてあまり深くは知られていない、「狭山茶」の魅力をご紹介いたします。

(農水省統計より)

お茶屋をしていると「狭山市で栽培されているから狭山茶ではないんですか?」とよく聞かれますが、埼玉県内の生産量割合としては、入間市が約60%、所沢市が約17%、狭山市は約15%の順となっております。この3市で県内の茶生産量の約90%以上を占めています。(概ね数値)

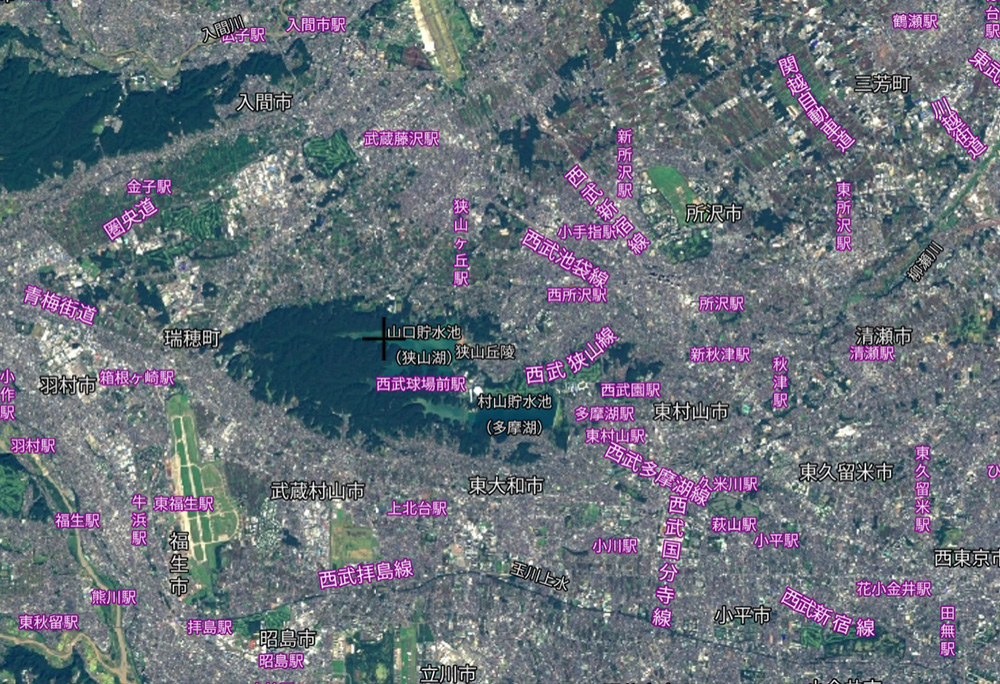

上位3市の場所からも地理にお詳しい方はお気づきかと思いますが、この地域は<狭山丘陵>の周辺で、狭山丘陵は、ジブリの「となりのトトロ」の【トトロの森】でも有名な自然豊かな場所です。映画の中に「狭山茶」の茶箱も描かれていました。ちなみに、「となりのトトロ」は、現在、イギリスロンドンで舞台演劇として大人気だそうです。

(蔵に「トトロ」のイラストが!)

(蔵に「トトロ」のイラストが!)

話がそれましたが、下記の地図(国土地理院)の中央「+」のところが「狭山丘陵」です。

狭山は、武蔵野台地から出港した船のような形で、少し離れていますね。そんなことから「狭い山」=狭山という昔からの地名が由来となっているそうです。

狭山茶の歴史

室町時代の文献に闘茶「とうちゃ/(別名・茶歌舞伎)の15産地の一つとして「武蔵河越」の名称が登場します。そして少し時代が下った1507年、日本の銘茶14産地のひとつに「武蔵ノ慈光茶」の名前が記載されております。この「河越茶」「慈光茶」が埼玉県内のお茶栽培の起源とされています。

「慈光寺(じこうじ)」とは、現在の埼玉県ときがわ市に奈良時代創建された大寺院。鎌倉時代には源頼朝の庇護のもと東国武士たちの信仰を集めていました。この時代、お茶は修行にも使用されることから、各地のお寺の中に茶園が作られ栽培されていました。そんな中で、「喫茶養生記」を著した栄西禅師の直弟子・栄朝がこの慈光寺に住したことから、「慈光茶」として銘茶としてその名を馳せたそうです。しかし、多くの戦乱を経て寺院は衰退し、これらの茶のブランドもまた消滅していきました。

近代

ブランドとしてはその名はなくなっていましたが、お茶の灯は庶民の普段使い用の茶として受け継がれておりました。江戸時代に後期になり、狭山丘陵付近に住んでいた吉川温恭氏と村野盛政氏の両氏が江戸で煎茶が活発に取引されていることを聞き、煎茶を栽培し始め、販売できるまで体制を整えいきました。そしてその後、明治期に入り、茶が輸出の主要品目になっていくにしたがって、「狭山茶」もさらに広範囲で栽培されるようになり、それぞれ地域名を冠した茶名がついていきましたが、その栽培した、古の名産地復興の地域にちなんで「狭山茶」として統一して、その名を広めていきました。

狭山茶の特徴:狭山茶のプロにインタビュー

今回は、東京茶業組合の青年団団員として、また茶審査技術十段の一人としてもご活躍の鈴木敬済さん(瑞穂町 栗原園)にお話をお伺いしました。

青年団活動の際は、趣味の自動車のお話しや昔から鍛錬されている空手道のお話しを楽しく語ってくれますが、お茶のお話しをする眼差しは真剣そのものです。

前列中央 鈴木氏

前列中央 鈴木氏

— 狭山茶の特徴を教えてください

鈴木さん(以下・鈴)

「狭山茶は、日本茶の栽培地域の中でも北側に位置しております。様々な品種が栽培されていますが、気候的に寒暖差がある地域なので葉肉が厚く、力強い苦味渋味が特徴あると言えます。ですので、お茶自体は比較的「深蒸し茶」が多いです。またそれを強火で仕上げる「狭山火入れ」と言われる製法で作られますが、葉肉が厚い、火入れに負けず、他にはない独特の風味、飽きの来ない深い味わいが味わえると言えます」

— 東京で狭山茶ですか?

鈴)「ここ瑞穂町では、東京・狭山茶というブランドで人気があります」

— 御社の特徴を教えてください

鈴)「私が工場長として、お茶の仕入れから加工まで任されお客様、お得意様のご要望に合わせて合組(ごうぐみ)/ブレンド)しています。今、世間では<シングルオリジン>という単一茶園単一品種という言葉が流行しておりますが、当社では、品種や生産日、生産者ごとに仕上げをして保管をしております。お茶の「火入れ」加工も特徴を活かした形で作り上げており、お客様のご要望が入りましたらそれに合わせてから製品を調整します」

— え!それはすごい!これは一般の方も買えますか?

鈴)「残念ながら、特注は卸売りのみです。ただ、完成した商品として小売販売も行っております」

・・・製茶問屋さんでは(すべてではないかと思いますが)、ある程度、同じようなお茶や価格帯のものは茶師が吟味してブレンドして年間に販売できる数量を確保していきます。(なぜなら、一つの畑から摘採される茶の量は少ない為)しかし、栗原園さんでは全てシングルオリジンで少量をそれぞれ単独で加工して保管しておられます。拝見させて頂いた冷蔵倉庫はそれを可能にできるほど、非常に大きなスペースで物流拠点のようでした。

— 品種茶も扱われていますか?もしくは全てやぶきた品種でしょうか?

鈴)取り扱い収量の多い順として「さやまかおり」「やぶきた」「ふくみどり」「あさのか」「おくみどり」です。当社でもこれだけの扱いがありますので、ひと口に「「狭山茶」と言っても色々な場所で品種が展開されています。お茶の仕上げは先ほども申した通り、伝統的な、オーソドックスな狭山茶を意識しております。よく「一芯三葉」で摘むという産地もありますが、私は「一芯六葉」くらいまでしっかり育てています。その方がお茶の葉の病気にも強く、品種の特徴もよく出ると思います。

— 私もこのお話をお聴きし、ますます狭山茶が飲みたくなりましたし、いま淹れていただいたお茶が本当に美味しかったです。鈴木さんのお茶作りへの情熱を感じさせて頂きました。ありがとうございました

所沢エリアへ

茶畑が見えたので、近くのお茶屋さんに寄ってみました。

こちらでは、手もみ茶や全国茶品評会にも出品されているお茶を生産されているそうです。

【冬の茶畑、なんと本年はすでに芽が動き始めているとか(2月撮影)】

お茶に対する思いは熱く、住宅地にありながらカフェも併設されており、お茶好きのお客様や、観光客の方にいつでもおいしいお茶を提供できるように設えている心遣いは感銘を受けました。産地だけに手もみの高級茶が廉価で楽しめました。

東京の茶小売商から見た狭山茶

都内から近いので、狭山茶の販売先は東京の茶商だとお思いの方が多いかと思いますが、どちらかと言えば、篤農家が多く熱心な生産者が多い印象です。もちろん、他県の生産家さんもそうですが、「狭山茶」は、都心部にある為、栽培面積も他産地に比べ広くなく、園主が茶畑の隅々までこだわりを持って栽培し、生産されている印象です。そして自身の茶、生産家自身がブランド化されており、自身の顔でそのまま販売している生産家さんも多いので、東京の茶商が合組・販売して店の看板商品にしていくのは難しいかなとも感じます。が逆に、そのお茶に惚れ込み販売している専門店もあります。

味のバリエーションがある

前記させて頂きました通り、全国品評会のうま味の強い高品質なものから、普段使い、そして個性的な味、香りのお茶まで少量で多種の風味があるのも魅力です。

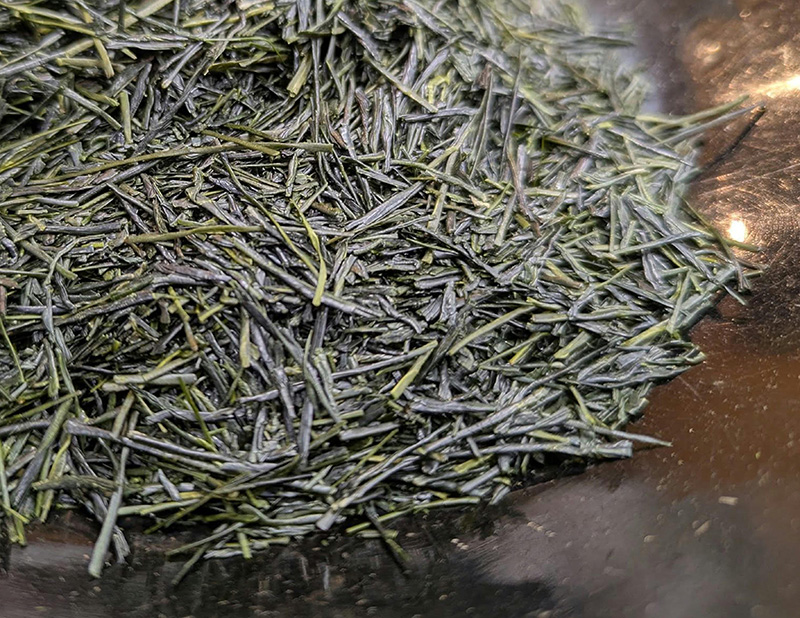

これも狭山茶・・・ピンと針のような形状で透き通ったお茶の色。味は濃厚なうま味。

闘茶会などで見かけるスタンダードな狭山茶・・・少しおうどう色に濁り、重厚感のある風味

そんなバラエティーに富んだ狭山茶。東京茶業組合加盟店も取扱い店舗が多いかと思います。もしかしたらそのお店における狭山茶の立ち位置から、店の主人のこだわり・好み・思いの一端が、また店内の全体のお茶の構成が感じられるかもしれません。是非とも都内の組合加盟の専門店をのぞいてみてください。

お近くの組合加盟店検索は↓↓↓

https://www.tokyo-cha.or.jp/shop/area.html

【取材協力】

(株)栗原園・埼玉県農林部・和田園

【参考施設・資料】

入間博物館ALIT・狭山市博物館・国土地理院・農水省