日本茶専門店の組合【東京都茶協同組合】 日本茶 緑茶 煎茶 お茶 ほうじ茶 玉露 玄米茶 抹茶 茎茶 粉茶は専門店へ

東京都茶協同組合

トップ -> 地図記号の「点3つ」ってなんだろう?

地図記号の「点3つ」ってなんだろう?

この「点3つ」の印って、何だと思いますか?

実は、国土地理院で発行されている2万5千分の1などの地形図の地図記号で使われている、茶畑の印なんです。

茶の実を割った「実の中の様子」を記号化したものなのですが、最近はPCやスマートフォンで地図検索をするGoogle Mapや地図検索ソフト等では、お目にかかる事も無くなってきました。

【参照】

日本国土地理院 茶畑記号のページ

今日は、その「茶畑」について、色々お話ししてまいりましょう。

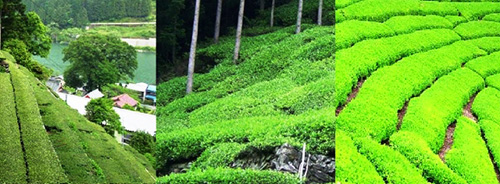

新茶時期となると、茶畑は新芽の緑で一面絨毯のような様相となります。遠くから茶畑をご覧になると、ふわふわの絨毯に寝転びたい気分になりますね。

見慣れた茶畑を近づいて畝の横から見ていただくと、面白い発見があります。

茶の栽培では、「人件費」が一番コストがかかります。そして、短時間で摘み取る事により品質の良い茶の原葉を収穫することが、品質管理の上でも非常に大切です。

茶の木は手を加えずにそのまま育てると、上に向かって育ってしまいます。

そのため効率良く育て上げ、茶葉を摘採しやすくするためには、茶の樹の「仕立て方」が大切になります。ここには先人達の知恵が詰まっています。右と左の写真の違いが分かりますか?

実は左は乗用式摘採機に対応した上面が平坦な茶畑の茶園の仕立て方で、右は山間地の茶畑で摘採機が導入できないため畝の形がハサミ摘みに適したかまぼこ型に仕立てられています。

茶畑の仕立て方は効率性以外に地形によっても影響されますので、山間地等では面白い形をした茶畑を見つけることもできます。

鹿児島県での茶の摘採風景を見ると、「茶摘み歌」の「茜襷にスゲの笠♪」で茶摘み

をしていた時代との格差を感じざるをえません。

地図の等高線の間隔と茶畑の仕立て方を重ねあわせて関係を調べてみると、また面白い相関関係を見つけることができるかもしれませんね。